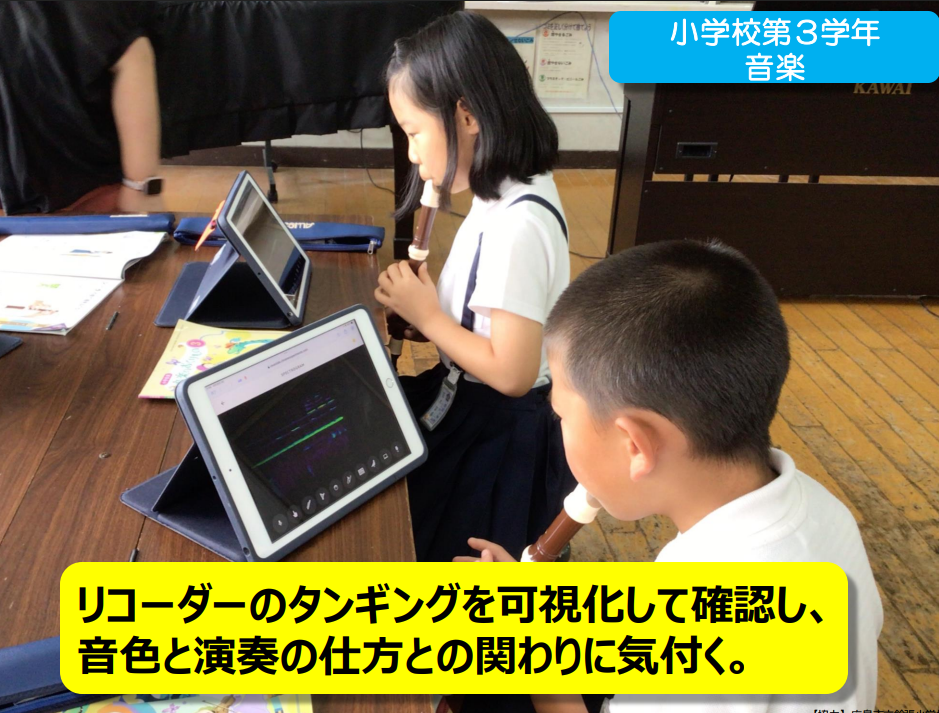

■音楽科の目標の実現に向かうGIGAスクール構想のもとでの授業 初等教育資料 2025年8月号

特集 各教科等の目標の実現に向かうGIGAスクール構想のもとでの授業①

文部科学省初等中等教育局視学官 志民一成先生

ポイント

「主体的・対話的で深い学びの実現」に向けた授業改善の視点のうち、特に「深い学び」の視点に着目

その鍵となるのが「音楽的な見方・考え方」を働かせること

「音楽的な見方・考え方」とは…音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え、自己のイメージや感情、生活や文化などと関連付けること」(『小学校学習指導要領』(平成29年告示)解説 音楽編)

音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉えるとは…[共通事項]アで示されている、音色やリズムなどの音楽を形づくっている要素を聴き取るとともに、音楽を形づくっている要素を思考・判断のよりどころとしながら考えることが必要がある。